Test du jeu Ghost Of Yotei sur PS5 rédigé à partir d’un code fourni par PlayStation France.

Il y a 2 ans j’écrivais ceci à propos de SpiderMan 2 : « le jeu souffre globalement du même syndrome qu’Horizon Forbidden West ou God of War Ragnarok (d’excellents titres au demeurant) : la continuité des grands hits PS4 sur lesquels cette génération PS5 se repose, sans véritable “fraîcheur”, prise de risque ou surprise auxquelles on a été habitué par PlayStation ». Je pourrais écrire quasiment mot pour mot la même chose à propos de Ghost of Yotei. J’ai passé presque 70 heures sur le jeu, je l’ai même platiné : voici mon ressenti sur le jeu.

Ghost of Yotei : l’émerveillement du décor, la routine du design

Ghost of Yotei, c’est d’abord un endroit. Un paysage qui imprime la rétine, une lumière joueuse, et cette obsession du cadre “carte postale” qui parfois, frôle l’exagération. Et c’est précisément là que le jeu est le plus fort : dans sa capacité à faire croire, l’espace d’un instant, qu’il suffit de marcher pour vivre quelque chose. On traverse des plaines, on grimpe, on redescend, on s’arrête sans raison, juste parce qu’un coup de vent a décidé de mettre le décor en mouvement. La direction artistique est une réussite, elle guide le joueur, et tient pratiquement (sans exagérer) le jeu entier sur ses épaules.

Sauf que voilà : ce voyage, on l’a déjà fait. Pas au même endroit, pas avec la même histoire, mais avec le même langage. Le même open world “propre”, le même rythme de checklist déguisée en errance. On comprend vite comment le jeu veut être joué, et c’est précisément le problème : il ne surprend pas, au mieux il rassure. Il déroule. Les activités se ressemblent, les boucles se répètent, et cette sensation de déjà-vu finit par recouvrir ce qui devrait être le carburant principal d’un monde ouvert : la curiosité.

Le pire, c’est que Ghost of Yotei n’est pas loin d’avoir quelque chose de plus singulier dans les mains, une étrangeté, une rugosité, un petit grain de folie « tarantinesque ». Mais une partie du game design semble parfois terriblement mécanique, comme si certains arcs avaient été “posés” là parce qu’il fallait bien remplir. L’arc narratif du Kitsune, notamment, a réussi à me sortir du jeu plus d’une fois : une écriture insistante et lourde, des objectifs qui traînent, et ce sentiment frustrant de jouer un détour obligatoire au lieu d’une vraie respiration. Tout n’est pas à jeter, mais cet endroit précis m’a paru symptomatique d’un jeu qui se regarde beaucoup faire.

Et puis il y a ce détail, presque comique à force : les particules. Il y en a partout, tout le temps. À chaque pas, ça virevolte, ça danse, ça souligne… et à force de vouloir magnifier le moindre mouvement, le jeu finit par en faire trop. L’art se transforme en surlignage permanent.

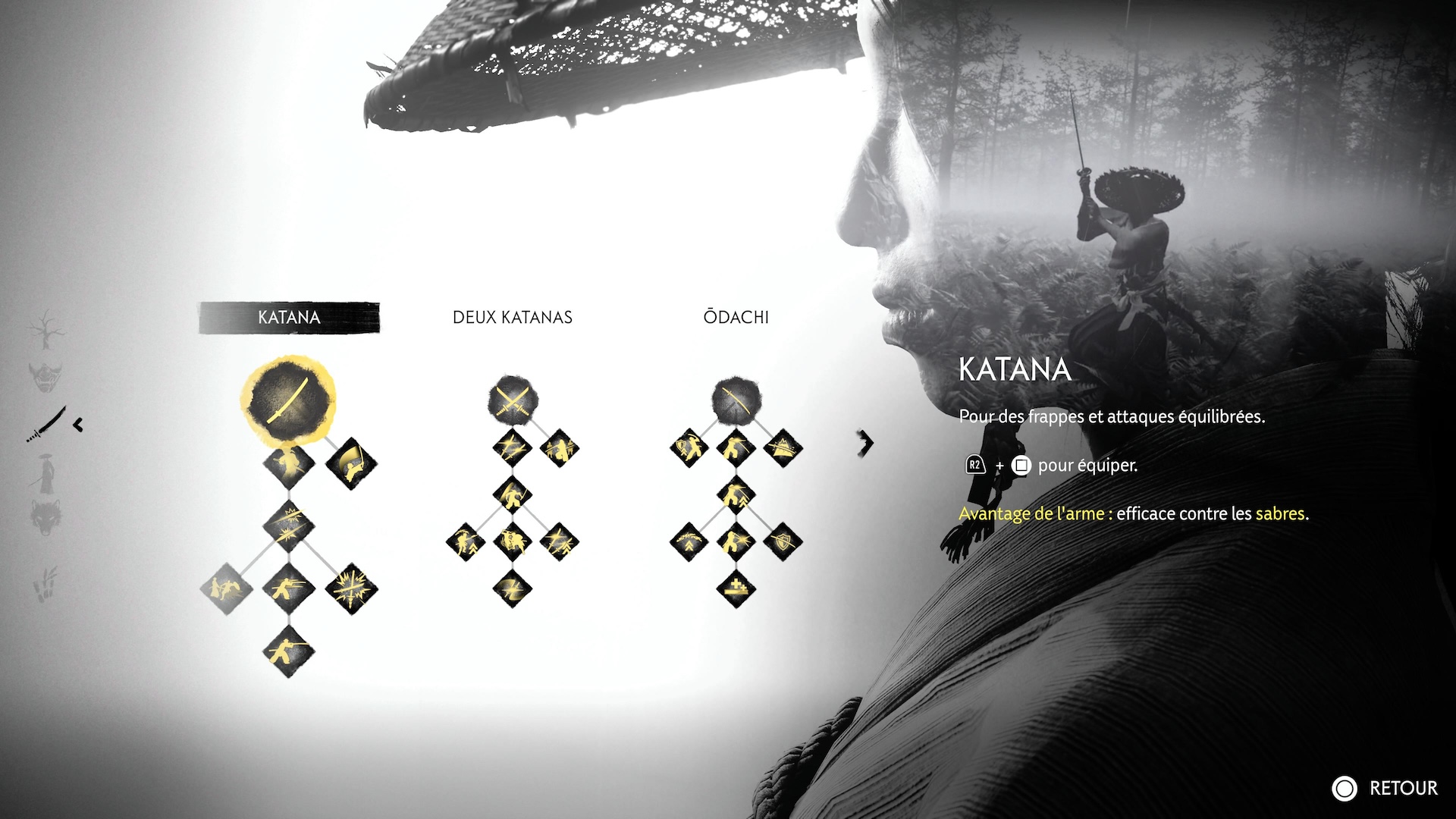

Quand le sabre chante, le jeu retrouve son âme

Heureusement, Ghost of Yotei se rappelle régulièrement ce qui fait sa force. Quand le jeu se resserre, quand il arrête de s’éparpiller en icônes, en énigmes sans intérêt et qu’il remet l’acier au centre, il redevient captivant. Les affrontements ont ce goût de cinéma, cette façon d’être secs, violents, et élégamment chorégraphiés. Il y a cette énergie qui traverse certaines séquences de duel mémorables : ce plaisir un peu coupable d’une mise en scène qui assume la stylisation, et qui fait du combat un spectacle autant qu’un système.

Le sound design accompagne aussi brillamment le joueur. Tout sonne juste : le frottement d’une lame, le souffle avant l’impact, les ambiances qui racontent déjà quelque chose avant même que l’action commence. Il y a une précision, une présence qui rendent l’ensemble incroyablement physique. Dans un jeu qui mise autant sur l’atmosphère, c’est un atout énorme, particulièrement en jouant au casque.

Côté histoire, Ghost of Yotei ne ré-invente pas la vengeance, mais il sait la raconter avec panache. Le jeu se déroule en Ezo au début du XVIIe siècle, et l’arc principal a ce côté tragédie personnelle qui fonctionne très bien, quand il reste concentré sur l’essentiel. Même quand le rythme s’étire, même quand certaines digressions donnent l’impression de faire du surplace, il y a un fil émotionnel suffisamment solide pour donner envie d’aller au bout. Et aller au bout, je l’ai fait : presque 70 heures, Platine au compteur, avec cette sensation paradoxale d’avoir souvent râlé… tout en aimant continuer. C’est souvent le signe d’un jeu imparfait mais attachant.